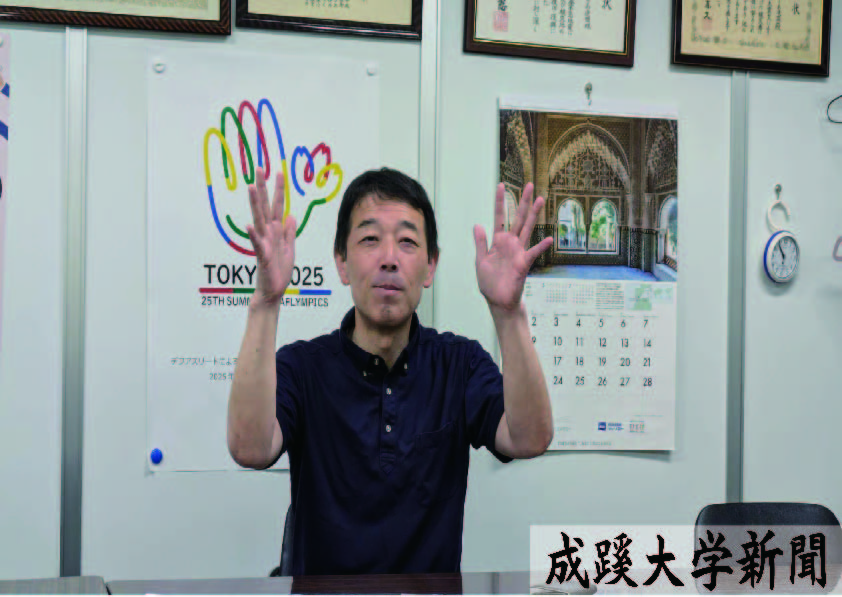

今年11月、デフリンピックが初めて東京で開催される。デフリンピックは、聴覚に障がいのある方のためのスポーツの祭典だ。今回はそんなデフリンピックについて、運営委員会の代表を務める倉野直紀さんにお話を伺った。

デフリンピックは今から100年以上前の1924年にフランスで始まった。デフリンピックは陸上競技や柔道など全部で21種目がある。選手たちは大会期間中は補聴器を外して大会に臨むため、競技開始や競技中での合図はフラッグやランプを用いて行う。これ以外のルールや規定についてはオリンピックに準拠している。

デフリンピックではデフアスリートたちに観声は聞こえないため、手話の拍手をベースとしたサインエールや手話言語を用いて応援を行う必要がある。選手村がないため、選手たちが食事で地域のレストランなどを利用することがあり、選手たちと間近で触れ合えることも特徴である。 こうした、ろう者が身近に感じられるような空間には、デフリンピックの理念も関わってくる。ろう者に対する差別的状況を解消し、スポーツを通じて生きやすい社会を実現するべく、手話言語や聴覚障がいへの理解を深めていくことがデフリンピックの理念である。実際に過去の開催国では、手話言語への理解や、ろう者の立場の向上に寄与している。今回の東京大会では、アクリル板に話された言葉をそのまま映す「ユニバーサルコミュニケーションシステム」が導入され、将来的に職場会議などでの円滑なコミュニケーションにつながることが期待されている。

しかし倉野さんは「それでも、まだ足りない」と語る。日本では現在、バリアフリー法にスポーツの項目がないため、練習環境はデフアスリートたちにとって十分ではない。日本では、スポーツがまだろう者にとって余暇活動の一部として扱われていることが要因ではないかと倉野さんは語る。私たちが、ろう者が抱える本当のバリアを、デフリンピックを通じて考えていくことがまさに共生社会への道のりではないだろうか。

(宮部惺至)

コメント