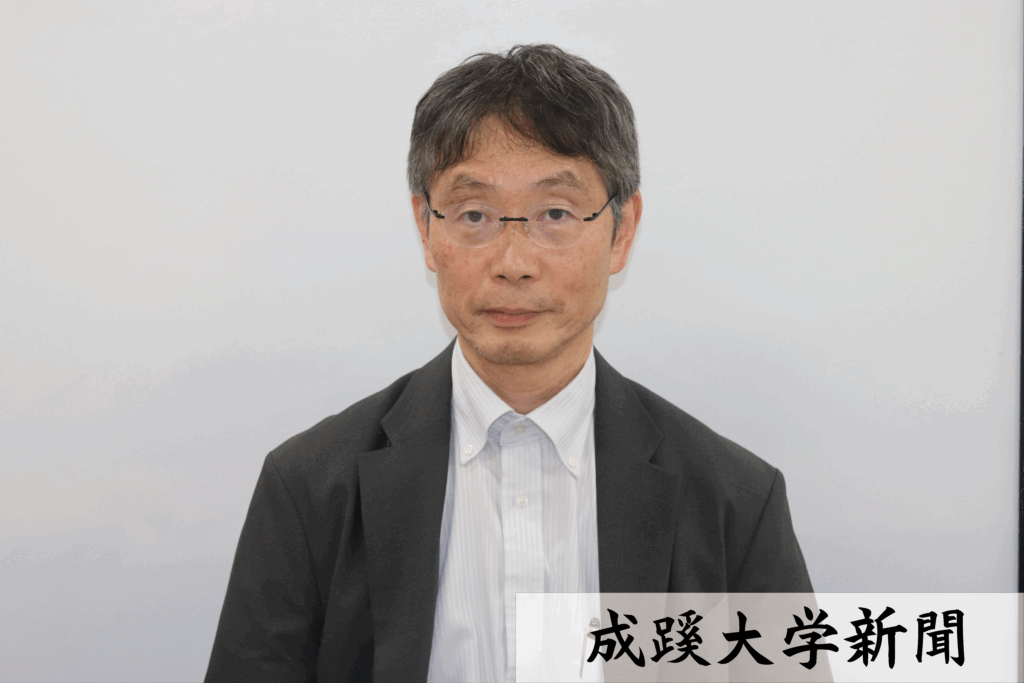

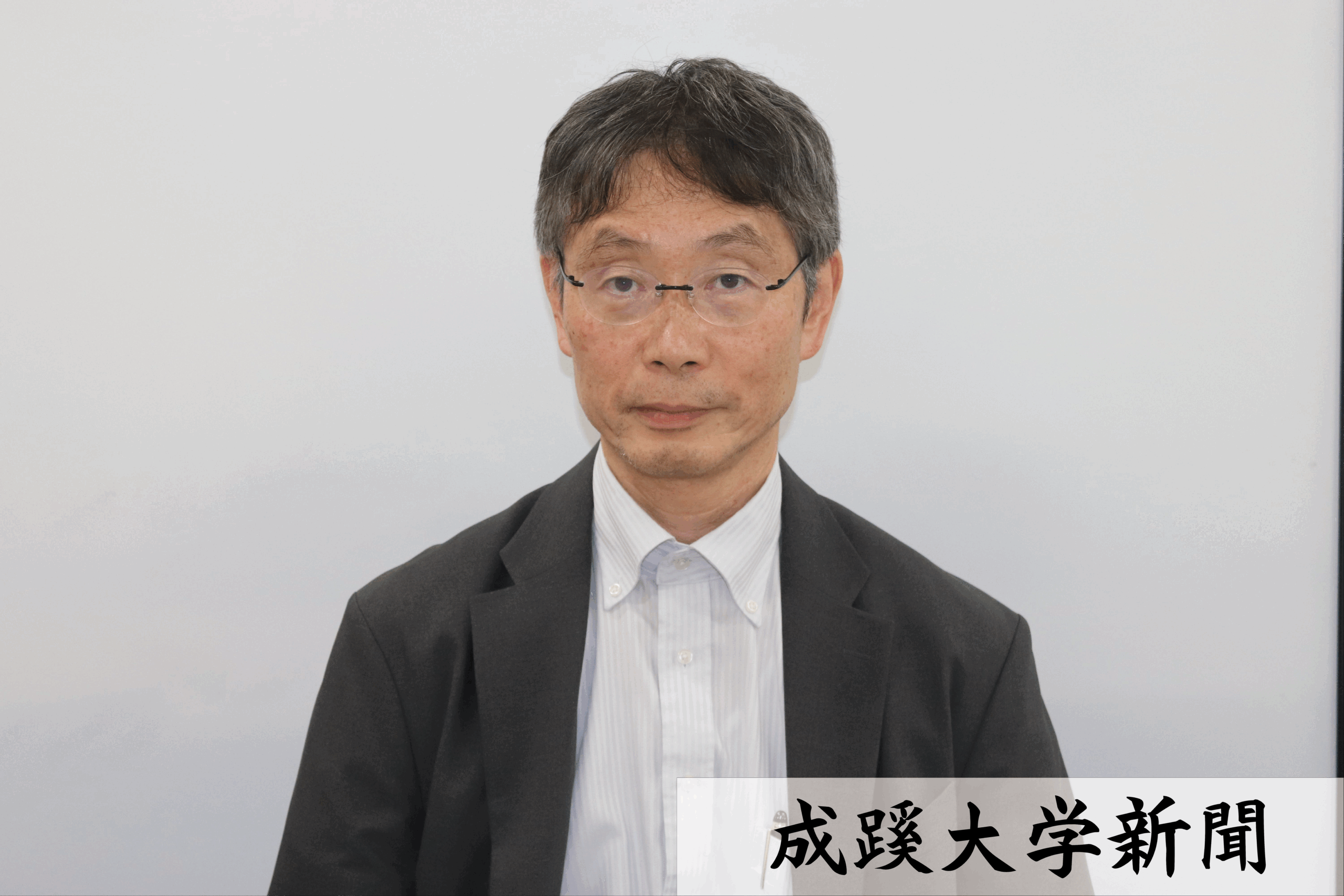

2026年4月、本学における6番目の学部として「国際共創学部※」の設置が予定されている。この新学部は「国際日本学専攻」と「環境サステナビリティ学専攻」の2専攻から構成され、物事を多角的に捉える複眼思考を育むことを目指している。今回は、学部創設に深く関わった同学部長に就任予定の藤原均教授(現理工学部所属)と、総合企画課の上野剛司氏にお話を伺った。

本学部設置の背景には、本学としてグローバル化を一層推進したいという強い思いがあった。これまで本学が取り組んできた「ESD=持続可能な開発のための教育」に通じる教育の成果を基盤としつつ、新たな学部として、より実践的かつ持続可能なグローバルな学びの展開を目指している。こうした理念を象徴するのが「国際共創学部」という名称だ。「共創」は他者と協働して課題に立ち向かう姿勢を表しており、持続可能な未来を築くために主体的な行動力を持ち、かつ他者との協働によって課題解決に取り組む人材を育成する意思が込められている。

この学部の最大の特徴は「文理の複眼思考」を養う教育にある。国際系学部でありながら、環境サステナビリティ学専攻については入試科目に数学(※A方式のみ選択)を含み、理系的な視点からの分析力を重視する姿勢は、他大学の類似学部と一線を画すものとなっている。両専攻は1つのカリキュラムのもとに運営され、学生は自身の関心に応じて文系・理系の科目を自由に横断して学ぶことが可能だ。「私は文系だから、理系だからという枠にとらわれず、多角的な視点を持って社会課題に挑む複眼思考を大切にしている」と上野氏は語る。

ここで言う複眼思考とは、「文系と理系」の視点に加え、「ローカルとグローバル」、「理論と実践」という、双方を往還しながら課題の本質を立体的に捉える力を指す。その教育の一環として、国際共創学部では1年次からフィールドワークが必修となっており、教室内での学びと国内外の現場で積んだ実践経験とを結びつけることを重視する。このように理論と実践を組み合わせることで、学生はより深く課題の本質を理解し、自らの言葉で語れる応用力を養っていく。

こうした教育を通じて養われる力は、幅広い進路に結びつく。卒業生は、企業におけるサステナビリティ(CSR)部門や公務員、国際協力機関、日本語教員など、多方面での活躍が期待される。特に、データ分析力や現場での実践経験といった具体的なスキルの修得は、近年の社会的ニーズに即した人材育成に直結しており、その点も本学部の強みだ。

2029年度末には、国際共創学部の第1回卒業生が社会に羽ばたく。その時、本学部は単に専門知識を持つだけでなく、異なる文化や価値観を尊重し、実践を通じて課題に柔軟に向き合えるような行動力のある若者たちを送り出したいという。こうした人物像は、まさに本学部の掲げる「共創」の理念を体現しており、学部の名称に込められた意味そのものである。学問領域の垣根を越え、多様な視点と実践的な行動力を備えた人材の育成を目指す本学部は、本学の教育理念を象徴し、大学全体のさらなる飛躍を支える新たな柱となるだろう。

最後に、藤原教授は「まずは成蹊大学の6学部目として国際共創学部を定着させることを目指していきたい」と意欲を語る。新学部が、今後本学にもたらす新たな変革に期待が寄せられている。

※収容定員増加の認可申請中(2025年7月現在)。学部・学科・専攻名称は仮称。内容は変更となる場合があります。

(仲渡咲季)

コメント